[뉴스핌=김윤경 국제전문기자] 인간이라는게 그렇다. 일하는 사람이든 일을 시키는 사람이든 가장 많은 돈을 벌고 싶다. 그게 각자 입장에서의 최선이다.

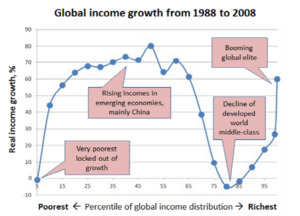

일을 하는 사람은 가장 적게 일해서 가장 많은 돈을 벌고 싶고, 일을 시키는 사람은 고용한 사람들이 가장 많이 일하게 함으로써 가장 많은 돈을 벌고자 한다. 고용주 입장에서 '산수'로만 보면 직원들이 가장 많이 일하게 하고 보수를 가장 적게 주면 최대 효율이 나온다. 이 셈법은 자본주의의 발전과 함께 선(善)으로 포장돼 왔다. '쿠즈네츠 가설', 그러니까 국가가 막 성장하기 시작하는 초기엔 소득 불평등이 심화되지만 일정 수준을 넘어서게 되면 불평등이 완화된다는 이론이 이를 지지해줬다.

그러나 이는 틀렸거나 혹은 적어도 지금은 적용될 수 없다는 걸 곳곳에서 확인할 수 있다. 그리고 해소되지 않고 심화되는 불평등이 종국엔 경제 성장을 해치고 자본주의란 체제를 위협할 수 있다는 것이 최근의 핫이슈다.

'경제학계의 록스타'로 불릴 만큼 급작스러운 관심을 모으고 있는 프랑스 경제학자 토마 피케티가 바로 이 현상을 지적하고 나섰다. 피케티는 저서 <21세기 자본론>에서 글로벌 부유세(global wealth tax)를 대안으로 제시했다. 소득 상위 1% 사람들에게 80%의 소득세를 물리고 자산에 대해서도 매년 최고 5~10%를 부과하자고 한다. 한 나라 안에선 해결될 수 없으니 이런 체제를 전 세계적으로 도입해야 한다고 주장한다. 하지만 상당히 급진적이라 다소 비현실적으로 느껴지기도 한다.

좀 더 구체적인 방안으로는 최저임금 인상 논의를 현실화하는 것이 1순위 아닐까 한다. 때마침 이 또한 전 세계적으로 물결이 일고 있는 참이다.

물가가 높기로 유명한 스위스에서 최저임금 인상을 위한 국민투표가 있어 주목을 끌었다. 그런데 지난 18일(현지시간) 전체 유권자의 76.3%가 반대해 부결됐다.

시간당 최저임금을 22스위스프랑(25달러)으로 올리자는 안이었다. 정규직 노동자라면 월 최소 4000스위스프랑을 받게 되는 셈. 스위스 정규직 풀타임 노동자 10명 중 한 사람이 집세를 내지 못하고 있으며 특히 식당이나 패스트푸드 체인, 피트니스 센터, 유통점 등에서 일하는 여성들의 경우 최저임금 인상을 통한 보호가 절실하다는 이유에서 투표에 부쳐졌다.

만약 통과가 됐더라면 스위스의 시간당 최저임금은 뉴질랜드(시간당 16.88달러)에 이어 세계에서 두 번째로 높은 곳이 될 수 있었고 스위스 노동자들의 임금이 평균 9% 오르는 결과를 가져왔겠지만 그렇지 못했다.

스위스 정부는 매우 부담스러워했었다. 요한 슈나이더 암만 경제장관은 "스위스의 고용 상황은 상당히 괜찮은 편이며 최저임금을 올리게 되면 특히 도시 외 지역의 일자리 감소를 가져오게 될 것"이라고 했었다. 스위스에서 사업을 하고 있는 외국 기업들도 난색을 표했다. 모든 것이 기회비용을 갖겠지만 어쨌거나 부자나라에서 정규직으로 일해 임금을 받는 것으로만 살 수 없다는 현실을 당장은 최저임금 인상으로 해결할 수 없게 됐다.

그런데 정말 최저임금의 인상은 일자리를 감소시키는 건가?

폴 크루그먼 미 프린스턴대 교수는 "최저임금 인상이 일자리를 줄이지 않는다"고 외치고 있는 대표적인 경제학자다. 몇 년 전 미국이 최저임금을 올렸지만 역사적으로 보면 여전히 낮은 상태이며 최저임금을 올린다고 해서 외국인들에게 일자리가 돌아가진 않을 것이라고 주장한다.(관련 칼럼 http://www.nytimes.com/2013/12/02/opinion/krugman-better-pay-now.html?ref=opinion&_r=2&)

지난해 초 진보 성향의 미 경제정책연구소(Economic Policy Institute: EPI) 연구에 따르면 미국의 최저임금이 10.10달러로 오르게 되면 미국 내 약 3000만명이 혜택을 받게 되는 것으로 추산됐고 오히려 최저임금을 올린 주에서 고용률 상승폭이 컸던 것으로 나타났다.

|

| 생활이 가능한 수준으로 최저임금을 인상하자는 요구가 전 세계적으로 일고 있다.(출처=디애틀랜틱) |

|

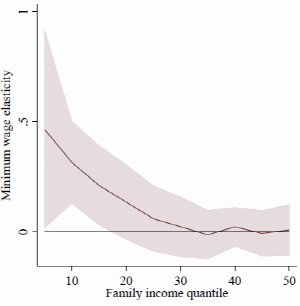

| 최저임금 상승은 소득 하위 20% 가구에 대부분 돌아갈 것이라는 듀브 교수의 연구 결과는 이 그래프를 통해 확인된다. |

듀브 교수에 따르면 최저임금 40%를 인상하면 미국 내 460만명의 노동자가 가난에서 벗어날 수 있게 될 것이고, 빈곤선(Poverty Line; 당 국가에서 적절한 생활수준을 수행하는 데 필요한 최소 소득 수준)이 10% 가량 떨어질 것으로 추정했다.

올초 국정연설에서 소득 불평등을 해소하는 것을 최우선 국정과제로 제시했던 버락 오바마 대통령은 시간당 최저임금을 앞으로 3년에 걸쳐 10.10달러로 올리자는 민주당안이 부결된 이후 전략적으로 햄버거집을 찾았다.

그리곤 "이 곳은 법정 최저임금(현재 시간당 7.25달러)보다 높은 시급 10달러를 주는 곳"이라면서 종업원들이 충분히 받으니까 일도 더 잘하고 수익률도 높아졌음을 강조했다.

크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재도 "경제학자들이 소득 불평등 문제의 중요성을 간과하고 있다"면서 "불평등은 소득 배분을 외곡시켜 장기적으로 경제 성장의 속도와 지속성을 위협할 수 있다"고 지적한 바 있다.

경제는 경세제민(經世濟民) 즉, "세상을 다스리고 백성을 구제한다"는 장자의 말에서 유래한 것이다. 완벽한 시장은 없다. '보이는 손'의 통제와 감독, 균형잡기가 꼭 필요한 때가 있다. 불평등이 가속화하는 지금이 바로 그런 때다.

[뉴스핌 Newspim] 김윤경 국제전문기자 (s914@newspim.com)

영상

영상